ロリータ 官能小説スレより

1: 投稿者:いちむらさおり 投稿日:2012/09/30 22:53:43

あの夏に限って、僕らはみんながみんな、子どものフリをした大人だった──。

運動会がある秋よりも、クリスマスプレゼントがもらえる冬よりも、学年が一つ上がる春よりも、とにかくダントツで夏が好きだ。

「ボッチさあ、今年の夏休みは何デビューするの?」

健太郎(けんたろう)はクラスでいちばん背が高いというだけで、妖怪の『ダイダラボッチ』からもじった『ボッチ』の愛称で呼ばれている。

「去年はコーヒーのブラック飲んだもんね。そういえばハカセ、半分ぐらいしか飲めなくて泣いてたっけ」

博士(ひろし)は漢字のまんま『ハカセ』で、ついでにメガネをかけている。

「泣くもんか。父ちゃんに叩かれたって泣かなくなったしさ」

と言って痛い過去を思い出しながら、

「マサトはもう決まったか?」

と学年でいちばん成績がいい理人(まさと)に発言権を渡したところで、三人の会話がちょうど一巡した。

「内緒の話だけど、俺、ケータイが欲しい」

「スマホ?」

「スマホ?」

「うん、スマホ」

「マサトはいいじゃん。テストはいつも百点だし」

「俺とボッチは勉強が嫌いだから、きっと買ってもらえないよ」

博士に却下されて、少年国会はふりだしに戻る。

「ちょっとそこの男子。携帯電話は校則で禁止されてるんだよ?」

いい子ぶった調子のセリフを言ってきたのは、学級委員の比留川萌恵(ひるかわもえ)だ。

「女子がカッコつけんな」

「カッコつけんな」

「モエだってほんとはケータイ欲しいんだろ?」

そんな冷やかしにも萌恵はひるまない。

「そんなのまだ要らないです。中学生になったら、お母さんが買ってくれるから」

「いいなあ」

「モエの母ちゃんて、社長してるんだよな?」

と健太郎が言うから、

「ボッチくんもちゃんと勉強したら社長になれるよ」

と健気にアドバイスを返す萌恵。

「社長と学校の先生と、どっちが偉いかな?」

「きっと社長だよ」

「じゃあ、政治家は?」

「今の政治家はぜんぜんダメなんだってさ。うちの父ちゃんが新聞読みながらいつも言ってる」

博士が言ったのを聞いて、優等生の理人があることを思いついた。

「ハカセ、ボッチ、今年の夏休みデビューは『新聞』にしようよ」

みんなが目を丸くした。それからちょっぴり考える顔をして、

「なんかそれ、社長っぽくていい」

と健太郎が賛成した。

「社長はコーヒー飲みながら新聞読んでるイメージだしね」

「うん、うん。みんなで社長になろうよ」

『コーヒー』の次は『新聞』という安直な発想だけで、この案件は無事に可決された。

「あたしも仲間に入っていい?」

と萌恵が寄ってきたので、

「どうする?」

「そうだな」

「いいよ」

とわずか五秒で話はまとまった。

女社長の娘で、しかも学級委員という立場の自分が、ほかの男子に先を越されるのが悔しかったから、どうせならできるだけ難しい新聞にしてみようと萌恵は決めていた。

「先生が来たぞ」

廊下側の席から教室の外を見張っていた一人が、すでに真っ黒に日焼けした顔をこちらに向けて叫んだ。白い歯の何本かが抜けたままになっている。

「鍵盤ハーモニカのドレミだ」

と誰かが笑った。

クラス担任の大橋美希(おおはしみき)は、教室に入るなり黒板を眺めて、にっこりと微笑んだ。

「これは誰が描いたのかな?」

教師の問いかけに生徒は誰も答えない。その代わりに、どの顔にも溢れんばかりの笑顔が用意されていて、彼女は大人なりに胸が躍った。

白いチョークで『夏休み』と書いたまわりに、向日葵や花火や昆虫のイラストが賑やかに描かれている。自分でもなかなかここまで上手く描けないな、と大橋美希はつくづく感心した。

「それじゃあ、出欠をとります」

教壇に立って、出席簿をひらく。

「榎本(えのもと)健太郎くん」

「はい」

ボッチが元気に返事をする。

「河合(かわい)博士くん」

「はい」

ハカセも負けずに大声を出す。

「根室(ねむろ)理人くん」

「はい」

マサトの右手が高々と挙がる。

そうして女子に移り、

「比留川萌恵さん」

「はい」

とモエが百点満点の返事を披露する。

夏のあいだにしておきたい事がいっぱいありすぎて、終業式なんてやらなくてもいいのに、と小学生なら誰でも思うだろう。

下校しても、まっすぐ家に帰ってやるもんか。お菓子とジュースとゲームがあれば、二学期までは何も要らないや。だから、僕らの夏休みに、大人は入ってこなくていいよ──。

そんなことを考えながら、全員が夏休みの宿題を受け取って、退屈な終業式をなんとか乗り切り、そして下校のチャイムが鳴った。

強い日差しが降り注ぐ校庭に出ると、蝉の声は一層やかましく木という木に纏わりついていた。校舎から一歩外へ出た時点で、夏休みはもう始まっている。

「よし。プール行こうぜ」

「カブトムシは?」

「俺、サイダー飲みたい」

健太郎と博士と理人が口々にしゃべっていると、

「新聞デビューのこと、ぜったい忘れちゃダメだよ?」

と赤いランドセルを鳴らして萌恵が立ち止まる。

「うん。明日の九時に、図書館の前に集合な」

「クーラーついてるかなあ」

「俺、知ってるよ。今年は節電なんだってさ。だからあんまり涼しくないかも」

「おやつは持ってく?」

「母ちゃんにお弁当作ってもらう」

「おやつは?」

「モエも遅刻するなよ」

「うん。バイバイ」

男子グループと女子グループはそこで別れた。健太郎はまだ何かを呟いている。

「ねえ、おやつ……」

2: 投稿者:いちむらさおり 投稿日:2012/10/03 00:29:44

平日だと思って普段通りに出勤してみると、開館前にも関わらず、図書館のエントランスはたくさんの人で溢れていた。下は小学校低学年から、上はおそらく大学生までがほとんどだろう。

学校は今日から夏休みなんだ──と今井遥香(いまいはるか)は横目で彼らを確認しながら、職員用の出入り口から建物の中へ入った。

エレベーターで三階へ上がり、廊下を右へ折れたところに女子更衣室がある。ロッカーの中には夏物の制服の上下がかかっていて、遥香は少し汗ばんだ普段着を脱ぎ、それらに身を包んだ。

さすがに冬服よりも肌の露出が多いのはあたりまえだが、彼女はこの制服をとても気に入っていた。空調さえ二十八度に設定しておけば、暑くも寒くもなく、化粧くずれを心配する必要もない。

白いシャツに薄手のタータンチェックのベストを羽織るから、下着が透けて見えることもない。黒いタイトスカートの丈は短めだけれど、同性から嫌みな目で見られるほどの効果もない長さだ。スリットも標準に収まっている。

そして首に巻くチョーカーもできるだけフォーマルなものを選び、その日の気分で付け替えたりしてオシャレを楽しむ。

ロッカーの扉に付いた鏡に自分を映して、遥香はファンデーションを塗り直した。二十五歳の肌が少しだけ若返る。

「笑顔、笑顔」

独り言を呟いたあとで、営業スマイルを保ったまま更衣室を出た。

エレベーターで二階に下りて、正面のドアをくぐればカウンターに出られる。

「おはようございます」

早朝出勤の職員に挨拶をしつつ、遥香はカウンターへは出ずに、別のドアの鍵を開けて中に入った。そこは一時保管用の書庫になっていて、その内訳は、一般家庭から持ち寄られた古びた本や、各書店からの善意が詰まった書籍などで占められている。

彼女が歩くだけで、パンティストッキングとスカートが擦れる音が聞こえるほど静かな部屋。カーテンを開けて明かりを取り込むと、新しい埃がキラキラと舞った。

開館時間までの僅かなひととき、遥香はここで読書することを日課としている。机も椅子もないので、彼女はもっぱら立ち読みだけれど。

青春ラブストーリーもあれば、ミステリーなどの流行小説も網羅しているのだから、本好きの人間にはまさに楽園と呼べる空間かもしれない。

歩きまわる足が止まり、遥香は一冊の文庫本を手に取った。まずは口の中に溜まった唾液を飲み込んで、しおりのページをめくってみる。

いちどに数行程度しか読み進められない小説でも、内容の濃密さに圧倒されて、読み終わったあとにはいつもジェラシーのような感情が残るのだった。

昨日はどこまで読んだのか、少しだけ遡ってから脳裏でリピートし、つづきを音読した。外に漏れないくらいの、薄い声で。

「ソフィーはそのとき、ふるえる指先で彼の動脈を──夫以外の異性に求められるままに、香(かぐわ)しい肉体の表皮を湿らせる官能が──だめ──淫らな花園の奥深くから滴る、甘い蜜の糸と──貞操をもてあそぶように焦らされたり、ときには激しく突き上げられて舌を垂らし──私の体内で好き勝手に動きまわる快楽が、オルガズムの刻印をヴァギナに描いていく──あなたとどうなってもかまわない」

遥香は瞳を閉じて、はあ、と吐息をついた。ひどく喉が渇いて、バストがワンサイズ増えたのかと思うほど胸苦しい。

いつの間にか脚をクロスに組んで立っているのもいつものことだし、熱のこもった下着の中の局所局所が、ほかのどの部分よりも女らしい反応を示しているのがわかる。

ふとして壁の時計を見て、携帯電話の時刻も確認した。やっぱりこの部屋の時計は少しだけ遅れているみたい。

しおりを挟み直した本を元に戻すと、遥香は書庫を後にした。

*

「マサトくん遅いね」

約束の時間になっても現れない理人のことを心配して、萌恵は手首にはめたキャラクターの腕時計を見ながら首をかしげる。

「寝坊してんじゃないの」

「寝る前にゲームやりすぎて?」

「それはハカセだろ。マサトは勉強マンだからなあ」

健太郎と博士はさほど深読みもせず、リュックから携帯型ゲーム機を出して遊んだりしている。

「あ、マサトくん、来た」

萌恵の指差す方角から、野球帽をかぶった理人が全力疾走してくるのが見えた。クロックスをけたたましく鳴らしながら、まさかオリンピック選手の真似でもしているのか、ゴール地点では両手を万歳までして、最後はちっちゃくガッツポーズだ。

「マサト、遅いよお」

「余裕で遅刻してんじゃん」

「図書館、もう開いちゃってるよ」

三人からの有り難くない出迎えに、

「ごめん、ごめん。うちの姉ちゃんが変なこと言うからさあ」

と家族のせいにする理人少年。

「変なこと?」

「うん。この図書館てさあ、女の幽霊が出るんだってさ」

「幽霊?」

「都市伝説とかいうやつ?」

「私、トイレの花子さんなら知ってる」

「ただの噂だよ。いるわけないじゃん」

そう言って理人は、じつは半信半疑の中途半端な気持ちのままで、ほかの三人と一緒に図書館の中へ入っていった。

「天国う……」

「南国う……」

「北極う……」

建物内に踏み込んだ瞬間の冷気のシャワーを全身に浴びて、調子のいいことを言い合う男三人組。

「図書館の中なんだから、静かにしててよね」

と萌恵。学級委員には夏休みもないようだ。

各フロアの案内図には、まだ学校で習っていない漢字や英語などもいっぱい書いてあるのに、萌恵は気後れすることもなくそれらを理解した。

「新聞コーナーは二階にあるんだって」

スーパー小学生の萌恵を先頭に、おまけの三人がついていく。長く大きなエスカレーターが、小さな体を上へ上へと運んでいく。

「宇宙ステーションみたい」

「宇宙は無重力なんだぜ。エスカレーターなんて要らないよ、きっと」

「うん。空中に浮いちゃうもんな」

興味が尽きない四人もそろそろ二階に到着した。学校の体育館ほどもある広いフロアに高い天井、そこから見えるのは、本、本、本……。

これが全部コミックだったらどんなにいいだろう──と、つい思ってしまう。

ふと、カウンターに立っている女性職員と目が合って、理人がひょこっと会釈すると、彼女は微笑んで頷いた。

自分たちとどれくらい年齢が離れているのか、少年少女の物差しではまだまだわからない。母ちゃんよりは若いけど、姉ちゃんよりは年上だろうな──的な推理をする理人。

そんなことよりも、僕らにはやらなきゃいけないことがあるんだった。

彼らは読書スペースの一画を確保して、机の上に宝の地図をひろげるように新聞を見開いた。

「漢字だらけだ」

「読める漢字もあるじゃん。ガイコク……タメ……カエ?」

「外国為替」

と鼻を鳴らす萌恵、と理人。

ここ最近の学年テストの成績だけで言えば、一番が理人で、萌恵はずっと二番なのだった。バチバチと火花を散らしているのは萌恵のほうで、理人には火の気すらない。

「セ・リーグのところ見ようよ」

「せっかく来たんだしさ、ビジネスマンが読みそうな記事がいいんじゃないか?」

「そっか。社長になるには、まずビジネスマンにならなきゃだな」

納得した気分で新聞のあちこちに眼(まなこ)をめぐらせる、未来のビジネスマンたち。

「あれ?花の匂いがする」

理人が何かに気づいて横を向くと、さっきカウンターで見かけた女性がすぐそばを通り過ぎるところだった。花の名前までは思い出せないけれど、とてもいい匂いだ。

「化粧の匂いだろ。香水だっけ?」

「シャンプーとかリンスかもな」

「うちの安物のやつとは違う匂いがする」

それは理人たちが新聞デビューを果たしている最中ときどき、やはり彼女が近くを歩くたびに香ってくる。

年頃の男性らの視線はというと、漏れなく彼女の姿を捉えている。魅惑の香りというやつだ。

「俺、ちょっとトイレ」

スポーツ欄を見ていた運動神経抜群の『ボッチ』こと健太郎が、落ち着かない様子で席を立った。

「家でちゃんと出して来いよ」

「違うって。おしっこだよ」

トイレ、トイレ、と何回も口にしながら、健太郎は読書スペースを後にした。

カウンターに彼女の姿はなく、代わりに別の職員が立っていた。

3: 投稿者:いちむらさおり 投稿日:2012/10/04 23:25:04

廊下に出たところで、緊急事態はさらに健太郎の膀胱をジワジワと膨らませる。もう一秒だって無駄にできない。

「あった。ギリギリセーフ」

ダムが決壊する寸前に用を済ませることができて、健太郎はほっと安堵した。

手を洗ってトイレを出ると、芳香剤の香りがまだ鼻の奥に沈着していて、そこに新たな花の匂いが混じってくるような感覚があった。

あの匂いだ──と思った瞬間、

「ボッチくん……だよね?」

と背中側から女の人の声がしたから、健太郎が即座に振り返る。

「あ……」

最初にカウンターで見た、あの若い女性職員がそこにいた。

「お姉さん、どうして僕のあだ名、知ってるの?」

少年の素朴な疑問に対して、彼女はもっともな表情をしてから、目を細めて微笑んだ。

「だってきみたち、あんなに大きな声でお話してるんだもん。お姉さんにも聞こえちゃったよ」

長くて黒い髪のあいだから小振りな耳がのぞいて、そこに小さな花の飾りが付いている。ピアスとかいうやつだなと、健太郎はちょっぴりドキドキしながら彼女を見つめた。

「きみたち何年生?」

「それって、プライバシーとか個人情報とか、知らない人に言っちゃいけないやつじゃないの?」

「こう見えても私、ここで働いてる職員なんだけどな」

「知ってる。さっきカウンターのとこで見たもん」

「じゃあ、知ってる人だね」

「そっか……」

顔見知りには違いないと思い、二人に何かしらの信頼関係が生まれた気がした健太郎。

「夏休みの宿題?」

「ええと……、ちょっと違うけど、だいたいそんなかんじ」

「なんだか懐かしい。お姉さんも小学生に戻った気分」

「お姉さんはどう見ても大人じゃん」

「そうだよね」

「結婚してるの?」

「どうして。気になる?」

「別に……」

そう言って健太郎は顔を赤くした。あからさまに「お姉さんに興味があります」と顔に書いてある。

「あのね、ちょっとお姉さん、困ったことがあるんだけど」

「困ったこと?」

「うん。それで、きみに手伝って欲しいの」

「だったらみんなも呼んでくる」

「だめだめ」

走り去ろうとする少年を足止めする彼女。

「恥ずかしいお願いだから、ボッチくんだけにやってもらいたいんだ」

健太郎は戸惑った。綺麗な女の人からの恥ずかしいお願いとは、いったいどんなものなのか。子どもの想像はすぐに尽きるけれど、会ったばかりの人物に興味を抱いてしまうのは、その相手の謎を解き明かしたいと思う『虫』が棲んでいるからだろう。彼女の名札にある『今井遥香』という名前以外は、何から何まで謎だらけなのだから。

それから数分後、健太郎と今井遥香は図書館の二階のとある書庫にいた。ドアの内側から鍵をかけて、外からは誰も入れない仕掛けもしてある。

「僕は何をしたらいいの?」

不思議そうな顔をして、健太郎が遥香に尋ねる。

「その前に約束して。これはお姉さんときみだけの、二人しか知らない秘密よ。いい?」

「うん……」

無言の時間がやって来ると、クマ蝉のオスの大合唱が窓の外から聞こえてきた。メスが鳴かないことを健太郎は知っている。

クーラーが効いているのにちっとも涼しくならないのは、体温とは違う熱のせいだろう。

花の匂いが一層つよくなる。遥香は制服のボタンを外してベストを脱いだ。

「暑いの苦手だから、ごめんね」

とことわる彼女には、すでに切なげな笑みさえ浮かんでいる。

「お姉さん、悲しいの?」

「どうして?」

「だって、泣きそうな顔してるもん」

その言葉の通り、遥香の両目は潤んでいた。

「じつは目の中にまつ毛が入っちゃったんだ。それをきみに取って欲しくて」

「いいよ」

そんなことなら朝飯前だと鼻を膨らませて、健太郎は年上の女性の瞳を覗き込む。まるで綺麗なものしか見てこなかったような澄んだ瞳が、真っ直ぐこちらを見つめ返してくる。

「優しくお願いね」

甘味料をたっぷり含んだ甘い声色で、小学生相手でも主導権を譲りたがらない遥香。こういう時でも大人げない自分が出てしまうことをよく知っている。

「どっちの目が痛いの?」

「うんとね、きみから見て左側の目。だから──」

「右目だね」

「うん」

そんな会話をしながらも、わかりやすいくらいに健太郎は動揺していた。もっと近くで見ようとして顔を接近させると、相手の顔のどこにどんな色の化粧が塗ってあって、唇がどんなに柔らかい素材で出来ているのかまでもわかりそうな気がした。

「まつ毛、入ってなさそう?」

「え……と、うん。なかなか見つかんない」

恥ずかしい気持ちを押し隠して、少年は一途に捜索活動をつづける。そしてここでようやく『恥ずかしいお願い』の意味を理解した。お姉さんが恥ずかしい思いをするんじゃなくて、僕が恥ずかしくなるっていう意味だったんだ、と。

二人の目線の高さがおなじなのは、遥香のほうが膝立ちをしているからだ。だから健太郎が下を向いたときには遥香の胸元の一部が見えるはずだったのに、それどころか彼女のブラジャーのカップそのものが視界に入ってきた。

これはいったいどういうことだろう。さっきまではシャツのボタンもきちんとしてたし、下着の存在にも興味がなかった。

それなのに今、目の前のお姉さんはシャツを半分脱いで、肌着を首のあたりまで捲り上げて、下着という一枚の薄い布を晒している。

その下はもう当然あたりまえの常識なら、エッチで裸でヌードな……お姉さんの……おっぱいがあるはずで……。

そうやって困惑する少年を楽しむように、遥香はシャツとキャミソールをゆっくりと脱ぎ落とす。くびれたウエスト、脇のあたりにできる皮膚の皺(しわ)、わずかに見える胸の円周までもが、限りなく白に近い肌色をしている。

「きみには何もしないから、もう少しだけお姉さんのお願い聞いてくれる?」

「まつ毛は、もういいの?」

「そっちはもう大丈夫になっちゃったから。ありがと」

そう言って遥香は健太郎の両手を掴むと、そのまま自分のほうへ引き寄せて胸に触れさせた。

ここまできたらどんなことが起こっても驚かないつもりで、健太郎は男の覚悟を決める。

「柔らかいでしょ?」

彼女の言葉に少年は赤面して頷く。ブラジャー表面の細かい刺繍やら骨ばったワイヤーのおかげで、手触りはザラザラとして落ち着かない。

けれども下着越しの胸の柔らかさといったら、水風船とかビーチボールの感じに似ていて、しかも生温かい。押した分だけ返ってくる。

「私、すごく肩がこってるの。胸のマッサージをすれば楽になるんだけどな」

「これって……、人助けになるよね?」

「それはきみしだいだよ」

室内の空気が動くたびに、贅沢な花の香りが漂ってくる。

この夏いちばんの体験となるに違いないと、健太郎少年は手に汗を握った。

4: 投稿者:いちむらさおり 投稿日:2012/10/05 13:14:11

どうすればいいのかわからないなりに、とりあえず両手を動かしてみた。上に下に外側に内側に、初めて触る女子の身体を傷つけないように、指先にまで気を配る。

「とっても上手だね……。気持ちいい……」

しぜんに語尾が緩くなる遥香。息を吸って、吐いて、もう一度吸って、また吐いて、胸の先端がだんだん熱くなってくるのを感じる。

思わず眉間に皺を寄せて、下唇を噛んだ。

「ごめんなさい。痛かった?」

小さな手がブラジャーから離れた。そして心配そうな少年の顔がこちらを窺っている。

私は、なんて最低なことをしているのだろう──。遥香の良心が一瞬だけ揺らいだ瞬間だった。

しかし一度火が着いた遥香の身体はもう後戻りできないほどに発熱して、

「痛くないから……、もっと強くして……」

と愛撫の催促をしてしまう始末。

そして幼い手の動きがふたたび胸をタッチすると、自らを滅ぼそうとするほどの性感が湧いてくるのだった。カップの中の乳首がグニャグニャと転がって、どんどん固くなっていくのがわかる。

「う……うん……」

とうとう吐息まで出始める。

「やっぱり痛い?」

「違うの……。女の人は気持ちよくなると……、誰でもこんなふうになっちゃうんだよ……。はあ……ふっ……」

「そうなんだ。なんか不思議」

日常の生活音が微かに聞こえる中で、こんな異常なことをしている自分を客観視しては、萌えるシチュエーションに満足する遥香。

自分の手で揉むのとは違う感触に責められていると、ただの遊びのつもりが、スカートの中の熱気もいよいよ本気になってくる。

下も触って欲しい──。そんな淫らな願望が女の粘液を分泌させて、ショーツの裏面に痕跡を残してひろがっていく。

もはや腰の支えも頼りなく、膝立ちしているのも何だか辛い。彼女は上半身を後ろに傾けて、両手とお尻を床にあずけた。

そうすると両脚は健太郎に向かって伸びて、もう少しでスカートの奥の下着が見えるかどうかという意地悪な環境をつくってやる。

少年の視線をこちらに引きつけてから、

「もっとエッチなこと、してみる?」

と不謹慎な言葉で誘惑してみた。

「してもいいの?」

「いっぱいして欲しいな」

「うん、わかった」

健太郎は遥香のスカートの裾を掴むと、緊張しながら少しずつ捲っていった。

ベージュのストッキングに包まれた太ももが徐々に露出され、どこまで行っても脚がつづいていると思った途端、いままで見たこともない光景が目に飛び込んできた。ストッキングから透けて見える白いパンツ、そこはちょっぴり膨らんで、すごく濡れているように見える。

「ひょっとして、おしっこしちゃったの?」

健太郎の率直な疑問に、首を横に振る遥香。

「じゃあ、女の人なのに、どうしてここが膨らんでるの?」

「どうしてだろうね。触って確かめてみたらどうかな?」

そう言うと遥香は親切に両脚をひらいて、健太郎が触りやすいようにポジションを取り直す。

目の前の少年が人差し指を立てている。それがこちらを指差して、下腹部の局所に近づいてくる。なんて可愛い指だろう。女の恥ずかしい垢も知らない指が、すぐそこに届いて、私の純潔を──。

「んんっ……」

下着越しの女性器の中心に、フニュっと指が触れた瞬間だった。遥香の全身に電流が流れて、脳が覚めるような快感が、婦人系の器官すべてを震撼させていくみたいだ。

ストッキングとショーツがクッションの役割を果たしているけれど、そこを押しているのは間違いなく他人の指。で、好奇心旺盛な男子の指使いは、少しずつ少しずつ大胆になっていく。

「すっげえ」

「ふっ……。あったかいでしょ?」

「うん。すげえ」

「うう……んん……。ぐちょぐちょしてる?」

「なんかすごい」

会話にはなっていないけど、会話なんてなくてもいい。彼の指が割れ目のすじを縦に撫でてくる。

「もうちょっと上も触ってみて?」

遥香の発情リップが示した場所へ、幼い指がソフトタッチする。

ぷりゅっ。

「やん……」

とても甘い刺激がクリトリスにつたわってくる。

「ちゃんと探せたんだね……うんん……ふん……。女の子はそこが気持ちいいんだよ……あんっ……くっうん……」

「お姉さん、気持ち良さそう」

「きみって、ほんと、上手いんだから……」

むやみに挿入されるより、こうやって入り口周辺をいたずらに焦らされるほうが、絶頂したときの胎内からはじける感覚がすごくなることを彼女は知っている。

やや強めに押されると、ショーツの生地が膣内に入り込んで、そこにぽっかりと穴が開いて半透明になる。

「もう我慢できない。お願い、ストッキングを破いて?」

涙声で訴える遥香の普通じゃない様子を見て、健太郎は戸惑いながらも力強くストッキングを裂いた。

その下からあらわれた純白のパンツは汁気を吸って温かく、なんとも言えない動物の匂いがした。

「あとどれくらい触ったらいいの?」

「私がイクまで……指でかき混ぜて……」

「どこに行くの?どこをかき混ぜるの?」

そっか、まだ何もわからないよね──。

「じゃあ、目を閉じてて」

そう言われて目をつぶる健太郎の手を遥香が掴んで、真ん中の指三本が揃うようにしっかり束ね、粘つくショーツを横にずらすと見えるその大切な部分に……挿入した。

ぐちゅん。

「あひっ!」

届かなかった部分にようやく手が届いたような鋭い快感が、ふやけた膣を溶かしてうっとりさせていく。

「これなあに?」

いきなり自分の指が得体の知れない生き物に食べられたんだと錯覚して、少年の瞼がうっすらと開きそうになる。

「お願い、見ないで……。ボッチくんがいま触っているのは……、お姉さんの、あそこの中だよ……」

それを聞いて、健太郎はすごく大人になった気分だった。

「ぬるぬるしてて、びちょびちょしてるね」

「はあ……はあ……あっ。もう手加減しなくていいから、かき混ぜて……」

見たい気持ちを我慢しながら、健太郎は自慢の運動神経にまかせて手首を回転させたりした。

穴は相当深い。変な水も溜まっている。クチュクチュという音だけを頼りに、この不可解な行為をひたすら繰り返す。

「ふうううん……ううん……、気持ちいいよお……。あああ……ああ……、イクううう……」

遥香は弱々しく爪を噛んだり、乳房を下着ごと揉み上げたり、トリップ寸前の意識の中で何度も喘ぐ。おそらく少量の失禁もしているだろうし、おなじくらい潮も吹いているはずだった。

そして、そのときを迎える。熱い『痺れ』が胃を通り過ぎ、子宮から膀胱にゆっくり下って、いままでの未練を洗い流すように膣を満たし、クリトリスで絶頂した。

暗幕の向こうから射し込む光、女しか逝けない世界で遥香はひとり、痙攣する身体を放置していた。

5: 投稿者:いちむらさおり 投稿日:2012/10/08 23:04:44

トイレに行って帰ってくるまでに三十分も四十分もかかるのは、どう考えても変だ。みんなにどうやって言い訳しようか悩んでも悩んでも、健太郎の脳ミソは何ひとつ答えを出してくれない。

「どうしよう……」

そうこうしてるうちにカウンターの前をぼんやりと通り、新聞を囲む仲間の元へと帰還した。いちばん最初に彼に気づいたのは萌恵だ。

「ボッチくん、早かったね」

「え?」

唖然とする健太郎。俺、早かったの──?

「速いのは走るときだけかと思った」

と博士も付け足す。

この変てこりんな現象は何だ。みんなして俺をからかっているのか、それとも本当に時間がどうにかなっちゃったのか。訳わかんないよ──。

とにかく席に着いて輪に加わった。身体はここにあるのに、心だけはあの部屋に置きっぱなしのままで、口は金魚みたいにずっと半開きだし、人の話は上の空。

「おい、ボッチ、ちゃんと聞いてる?」

「うん、聞いてる」

みんなが新聞デビューしてるうちに、俺はあんなことをデビューしちゃったもんな。やばい。またドキドキしてきた。今日、眠れるかな──。

そうやって遥香との濃密な記憶が頭から離れないまま、持ち寄った夏休みの宿題をちびちび進めて、正午過ぎには解散となった。

*

「せっかく誘いに来てくれたのに、ごめんなさいね。夕べ遅くに、急に熱を出しちゃってね」

夏休みの二日目、榎本家の玄関先で健太郎の母親と話す三人がいた。博士と理人と萌恵だ。

「夏風邪でもひいたんだと思う。だからまた治ってから誘ってあげてね」

病気で学校を休だことがない健太郎だけに、美人の母親の表情もさすがに曇って見える。

事情はよくわかった。仕方がないので、健太郎を除いた三人だけで図書館を目指すことにした。

そこは真夏のオアシス。

「白熊って、こんな気分なのかなあ」

「ペンギンに生まれたかったあ」

「私、熱帯魚のお姫様がいい」

それぞれの感想を深々と述べたあとで、昨日の勉強会のつづきがはじまった。と言っても新聞の記事はやはり退屈なものばかりで、大威張りで社長になると宣言したものの、テレビ欄を見ているうちは進学だって危うい。

「ボッチのやつ、どうしちゃったのかな」

「いきなり新聞なんて読んだもんだから、おかしな熱が出たんだよ」

「頭の中まで筋肉モリモリだもんな」

そんな噂話で時間を潰していると、

「トイレに行ってこようかなあ」

と博士が独り言を言い出す。

「漏らす前に行ってこいよ」

「声、でかいって」

虫を追い払うように手であおぐ理人に背を向けて、博士は駆け足でドアをくぐって行った。

トイレはすぐに見つかった。洗った手を適当にズボンで拭いながら廊下に出ると、ちょうど女子トイレからも人が出てくるところだった。

あの人だ──と博士が思うのと同時に、

「こんにちは」

とその女性は笑顔で挨拶をくれた。

「こ……こんにちは」

「きみは確か、ハカセくんだっけ?」

「そうだけど、なんで知ってるの?」

「ボッチくんから聞いたんだよ」

「え?」

博士少年は普通に驚いた。このお姉さんの言ってることが本当なら、健太郎とはどういう知り合いなのか。遠い親戚、友達の友達、そのあたりが妥当な線だろう。

「お姉さんね、この図書館で働いてるんだ。ほら」

と見せた名札には『今井遥香』とある。

これがこの人の名前なんだ。遥香……いい名前だなあ。昨日とはまた違う花の匂いがするし、大人だし、きっと物凄くモテるんだろうな──。

「博士くんにお願いがあるんだけど、聞いてくれる?」

「はい!」

予想していなかった展開に不意打ちを喰らって、博士は軽い金縛りに遭ってしまった。

「ちょっぴり恥ずかしいお願いだから、あっちの部屋でお姉さんと二人きりになろっか?」

すると博士の返事も待たずにその手を引いて、遥香が向かったその先には、ひっそりと佇む書庫の扉があった。

部屋に入り、施錠する。他言無用の口約束を交わした二人は、古本の匂いが立ち込める密室の中で、息もできないほどの緊張と期待に胸を詰まらせていた。

「きみぐらいの年頃の男の子って、女の子の身体に興味とかあるのかな?」

ギクリ、と博士の顔が強張る。

「やっぱりあるんだね」

「べつに……。まだ小学生だし……」

「そっか。それじゃあ、こっちはどうかな」

と、もてあそぶような目を博士に向けてから、遥香は自分の着衣に指をかけて、色っぽく呼吸した。

「うくん……はああ……」

そこからじゅうぶん過ぎるくらい時間をかけて、一枚、また一枚、身に纏ったものを脱いで肌を晒していく。

あとに残ったのは、白桃みたいに薄い皮膚を『下着』というおしゃれ着でデコレーションした、今井遥香そのままの姿だった。

「いまだけ特別、博士くんが触りたいところ、どこでも触っていいよ」

そんなこと急に言われても困る──と言うつもりだったのに、舌がもつれるというよりは、頭脳がもつれて拒否できない博士。

かろうじて動く目だけを遥香に向けていると、どうしてもブラジャーやショーツが視界に入るし、その生地の向こう側にある大人の領域に踏み込みたくなる。

「男の子でしょ?」

遥香が諭す。

「私だってすごく恥ずかしいんだから、きみも少しだけ背伸びしてみたらいいじゃん。ね?」

そう言って顔の角度を右に傾けながら、吐息のかかる距離まで迫って、博士を胸に抱き寄せた。

あ、俺のメガネが──。

落下物が床に落ちる音がして、博士はしばらくのあいだそのままの姿勢で過ごした。

自分のほっぺたを両側から押し潰しているものが何なのか、考えただけでズボンの中のものが固くなってくるのがわかる。

やばい、あそこが痛い──。

「右がいい?それとも左?」

と遥香が囁いた。

博士は胸から顔を上げて、どういう意味かと首を傾げる。メガネがないので、遥香の表情を読むことも難しい。

「お姉さんのおっぱい、片方だけ見せてあげる」

確かにそう聞こえた。博士は右のカップを見つめて、なぜだか正座をする。

瞬きしちゃダメだ。俺は今日一日だけ大人になるんだ──。

遥香がブラジャーのホックを外して、肩からストラップを抜いていく。胸の前でクロスさせている両手から力が抜けると、色柄ものの下着がはらりと剥けて、片方の乳房が露出した。

その中心で恥ずかしそうにしている乳首はどこよりも色が濃く、フルーツポンチに乗っかったさくらんぼみたいに丸くて紅い。

眼が点になるとはまさにこのこと。

「はい、これ」

と遥香はメガネを拾い上げて、博士の耳にかけてあげる。

「おお!」

思わず声がひっくり返る博士。目の前には可愛いお姉さんのおっぱいがあるわけで、肉感とか色の分布とか、うっすらと浮き出た血管まで見え見えの丸見えだ。

博士がそこに手をかざすと、遥香はオーケーサインの微笑を返す。

ママのおっぱいを求める赤ちゃんではないけれど、なにをどうしたらいいのか経験がないので、とりあえず両手で触ってみた。さすって、押して、揉んで、感触を記憶するために夢中で指を動かす。

「あんまり触りすぎると、お姉さん、エッチな気分になっちゃうから」

うっとりした声で囁く遥香に、もっともっとエッチになって欲しくて、こちらを向いている紅い突起物を指で転がしてみた。

くにゃり。

「やん……」

せつない快感が遥香をおそう。

「その調子だよ……」

そう言われた博士本人は、いつものいたずら心に火が着いて、クラスの女子をからかう要領で遥香のショーツを引っ張った。生地が伸びて、お尻の半分がそこからのぞいている。

「そっちはまだダメ」

「こっちも見るの」

「お願いだから待って」

「待てない」

遥香の抵抗むなしく、ショーツは持ち主の身体から抜き取られてしまった。

咄嗟にぺたんこ座りをして陰部を隠す。いつの間にか左右のおっぱい二つともが博士の目に映っていた。

採点するとしたら『百おっぱい』、いや『一万おっぱい』くらいいってるだろう。つきたてのお餅って確かこんなだったような気がする──。

「お姉さんのおっぱいって、中に餡こが入ってるみたいだね」

と冗談を言ってみたら、

「え、いま何て言ったの?」

と逆に聞き返されてしまった。

「だから、中に餡こが……」

「ああ、『アンコ』ね。びっくりした。『オマンコ』って聞こえちゃった」

「オマンコ?」

「まだわかんないか。ええとね、女の子のあそこのことを『オマンコ』って言うんだよ」

「変なの」

遥香は、ふふっと含み笑いをして、

「ハカセくん可愛いから、私のオマンコ触らせてあげる」

と体育座りの姿勢になるように膝を抱える。

6: 投稿者:いちむらさおり 投稿日:2012/10/09 21:23:23

そこから少しずつ両脚を開いていけば、眉毛とおなじくらい薄く生えた陰毛があらわれて、その下に奇妙な割れ目ができていた。あまりにも異様な形状だったので、博士は少しだけ残念な気分になった。

「なんか、しわくちゃだね。ここだけお婆ちゃんみたい」

そうは言っても、異性の身体への興味だけはなかなか萎えないのが男子というもの。多少リバウンド気味に戻った好奇心は、さっきよりもまた大きく成長していた。

「ゲーム持ってるの?」

と博士のウエストポーチに視線を移して遥香は尋ねた。

「うん」

「だったら、タッチペンを出してみて?」

こんなものを何に使うのかと疑問に思いながらも、博士は携帯型ゲーム機に付属されているタッチペンを取り出して、

「これでいいの?」

と彼女に確認する。

「それでいいよ。それじゃあ、お姉さんのあそこをタッチしてみて?」

「え……、うん……。じゃあ……いくよ?」

タッチペンを構える博士の手が、遥香の身体の中核に触れるタイミングを見計らって、そして優しくタッチした。

「きゃうん……」

一瞬にして意識が遠のく。まさかファーストタッチがクリトリスに的中するとは思っていなかったから、過剰反応を起こした膣内のあらゆる分泌液が溢れ出して、とろりとろりと床を汚していった。

「何か出てきた」

博士に指摘されて、しぜんに膣口が収縮する。ぬるめのお湯がお腹の中から出ていくようで気持ちいい。

「ううっふっ……んんん……。とっても……上手くできてるよ……んんん……」

遥香は指の背中を唇にあてて、声を逃がさないよう必死に耐える。ペン先も濡れて糸を引く。

「おねがい……、入れて……」

遥香は指で陰唇を開いて、赤ピンク色に染まった地帯の真ん中にある穴を晒すと、そこに硬いペン先がゆっくり侵入してきた。

「ああ……あ……ああ……」

日常のなにもかもがどうでもよくなる瞬間だった。

「どこまで入るの?」

「うう……奥まで……、いちばん……ふうん……奥に……ちょうだい……」

息を荒げた遥香に遠慮せず、博士はタッチペンをもっと奥へと通していく。

ぐちゅちゅ……、くちゅ……ぬちゃ……。

遥香の膣はペンをまるまる飲み込み、博士の指さえも受け入れていく。

「あん凄い……。こんなの……はじめて……いい……いい……」

出して、入れて、出して、入れて、遥香は一度目の絶頂を迎えた。その変貌ぶりに、博士も少し心配になるほど遥香はぐったりしていた。

「大丈夫?」

「はあ……はあ……ありがと……。うん……んぐ……気持ち良かった……はあ……」

最後に大きな溜め息をついて、遥香は興奮が冷めないうちにふたたび身体を開いていく。ぐっしょり濡れた女性器から吐き出されたタッチペンもべとべとに汚れ、役目を果たして眠っているようにも見える。

「これはもういいから、今度はきみの手で、お姉さんを慰めて?」

遥香は立ち上がり、書棚の空きスペースに片足をかけた。割れ目の外側の皮膚が開いて、さっきよりも中身の様子がよく見える。白濁した体液がそこから滴り落ちた。

「最初は指でね?」

「うん」

博士は遥香の下半身に潜り込んで、割れ目の入り口を見上げる。そこに指を持っていくと撫でる間もなく、指は簡単に穴の中に入ってしまった。

「うん……そう……いいよ……はっあっ!……ぜんぜん大丈夫だから……たくさん触って……ひうん!……もっとお……」

吹き出す愛液を手首のあたりにまで浴びながら、少年の指はテンションを上げて膣の外と中を行ったり来たりする。

博士自身はとくに気持ちいいわけでもないけれど、ただ単にこの『遊び』が楽しいし、なにより遥香と一緒にいられることが嬉しかった。彼女と結婚したいという憧れさえも生まれるほど、大人の遥香を好きになりつつあった。

そんな淡い思いをぶつけるように、博士は二本目の指を膣へ挿入して、それでもまだ余裕のある穴の余った部分から三本目をグッと押し込む。

「ひいっ……いいっ……逝っちゃう……」

その言葉の意味はわからないが、彼女の逝きたいところに連れて行ってあげようと、小さな指を何度も何度も回転させる。指の隙間から、ぐしゅっ、ぐちゅっ、と泡立つ音が漏れてくる。

指先にざらざらした感触があった直後、博士の頭上で遥香はくぐもった嬌声をあげて、そのまま力尽きた。石鹸の泡というか、ヨーグルトというか、そんな液体が彼女の股間から流れて博士の腕に纏わりついている。

「気持ち良かった?」

博士に聞かれ、痙攣がおさまらないまま

「うん……。あそこが痺れちゃった……はあ……」

と笑みをつくる遥香。

しかし幼い指はまだ彼女の膣内に残されたままで、それが微かに動き始めたと思った瞬間、快感の余韻を引き裂く衝撃が下から突き上げてくるのがわかった。

「きゃふっ!きゅふんっ!」

遥香は、もうちょっとで舌を噛みそうになるところだった。

「ねえねえ、見て、ほら。手が入っちゃったよ?」

まだ声変わりも済んでいない純朴な声が、ありえない現実を告げる。

遥香は自分の下腹部を覗き込んでみて、その言葉の意味を理解した。彼の手首から先は完全にお腹の中に消えてしまって、それが子宮の一部に直接触れている。

「あんだめ……もうだめえ……はふ……はふう……こわれるう……」

彼女はとうとう立っていられなくなって、産毛を逆立てた身体ごと博士に寄りかかる。眼に涙を浮かべながらも腰を振り、セックスの何倍も悦びを感じ、快楽絶頂へと上りつめていった。

「あう……、しん……じゃ……う……、うう……」

気を失いかけて、また絶頂する。

「いい……いくう……うん……うん……」

痙攣する膣で博士の手首を締めながら、天を仰いでふたたび果てる。

「ひゅぐ……んん……またイク……んんん……くあうん……」

月経とは違う生理が何度も遥香の胎内を通り過ぎて、すべてを出し切るまで逝きつづけた。

7: 投稿者:いちむらさおり 投稿日:2012/10/11 01:07:00

「外国の新聞も読んでみよっか?」

「英語はまだちょっと苦手なんだよなあ、俺」

萌恵と理人が手を黒くしながら新聞の銘柄を吟味していると、

「遅くなって、ごめん。トイレが混んでた」

と帰って来るなり言い訳をする博士。遥香と二人きりであんなことやこんなことをしているうちに、およそ一時間近くは経過しているはずだった。

「なに言ってるの。まだ五分も過ぎてないよ?」

自慢の腕時計をかざして萌恵が言う。

「それって本当?その時計、壊れてない?」

「ちゃんと動いてるよ。だって、ほら」

と萌恵が視線を向けた先には大きな掛け時計があり、それは間違いなく正確な時刻を指していた。萌恵の腕時計の時刻とも一致している。

「変だなあ。一時間くらい経ってると思ったのに」

「変なのはハカセだよ。そんなことよりさ、『子ども会議』はじめようぜ」

リーダーシップを発揮して、理人が新聞記事のひとつを指差し、

「今日は、これ」

とみんなに言った。

*

夏特有の気まぐれな通り雨が過ぎていった朝、理人と萌恵は湿った歩道を図書館に向かいながら、帽子の下でむずかしい顔をしていた。ついさっき、河合家の肝っ玉母さんから博士の様子を聞いたかぎりでは、その症状が健太郎のときとよく似ていたからだ。

「変だよな」

「変だよね」

「昨日はあんなに元気だったのにさ」

「ボッチくんの夏風邪がうつったのかも」

「ひょっとして……」

「なあに?」

「うちの姉ちゃんが言ってた、女の幽霊にでも遭ったのかな」

蒸し蒸しする沈黙がおとずれる。

「夜ならまだわかるけど、昼間に幽霊が出るなんて聞いたことないよ」

「だよな」

四人いたメンバーも理人と萌恵の二人になり、この企画は一時休止したほうが良さそうだなと理人は思っていたが、萌恵のほうは案外退屈している様子もない。

根っからの勉強好きな性格ももちろん、理人に対する特別な気持ちも少なからずあるわけだったりする。

小学生とはいえ、恋愛感情の芽生えは男子よりも女子のほうがずっと早く、女同士の共通の話題といえば『理想の男子の条件』などなど、大人顔負けである。

「さっきから人の顔ばっか見て、なんだよ?」

「べつに見てないよ」

二人は図書館のいつもの席に距離をおいて座り、いつもと違う雰囲気を察しながらも、それぞれの新聞に視線を落とす。

「ちょっとだけ別行動にしようか?」

理人が小声で言った。

「そうだね」

萌恵も同感のようだ。

少年探偵団て、きっとこんな気分なんだろうな──なんて勝手に盛り上がって、理人は建物内すべてのトイレに不審な点がないか捜査することにした。

一方の女探偵の萌恵は、この図書館に関連する事件や事故が過去に起きていないかを調べるために、視聴覚ルームの端末を使って古い新聞記事を検索してみようと思った。

二人が二人ともそれぞれに思うところがあるから、スーパー小学生の名推理が実を結ぶのも、もはや時間の問題と言えた。

「ここのトイレだけ、なんか匂うなあ」

二階にある男子トイレ……の隣の女子トイレの出入り口、そこだけ他とは違う特別な匂いがすることを理人は突き止めた。それはどこかで嗅いだことのある花の匂いだった。

「幽霊の匂いかな」

正体不明の香りは廊下にまで漂い、さらにそれを辿って進んで行くと、洋風なかんじの金具が付いた白いドアが目の前にあらわれた。プレートには『第四書庫』と表示されている。

おかしいな。『第四』なんて縁起のわるい数字、ふつう使うかなあ──と疑問に思いながら、理人はそのドアノブに右手を伸ばした。

*

端末の使い勝手がいいのか、それとも萌恵が賢いのか、どちらにしても探し物はすぐに見つかった。

二年前の七月二十日の朝刊に、図書館の女性職員が館内の書庫で倒れ、そのまま病院に搬送されたことが書かれている。何かの発作で気を失い、発見当時はかなりの高熱が出ていたらしい。

彼女のその後の容態までは記述されていないから、無事に回復して退院できたのか、あるいは最悪の結果になってしまったのか、そこまではわからない。

「今井遥香さん。二十五歳。この人の顔、どこかで……」

白黒写真の彼女の顔を凝視したまま、萌恵は顎に手をあてて考え込んでしまった。

「どこかで……」

*

「ここは一般の人は立ち入り禁止だよ」

突然の来訪者に驚く様子もなく、大人の彼女は柔らかい表情で小さな彼に告げた。

「すみません。間違えました」

「きみ、根室理人くんだよね?」

「え……?」

どうして名前を知ってるんだろう──。

「お姉さん、誰?」

理人の警戒心が彼女にまでつたわる。

「私は、今井遥香。ここの職員だよ」

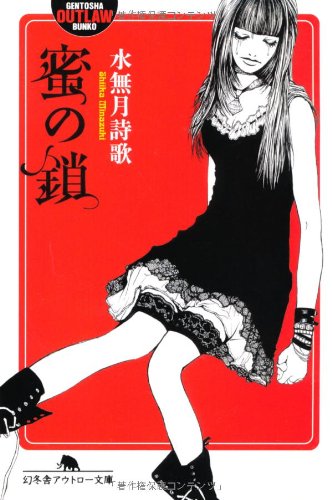

書庫の床を指差しながら遥香は言った。もう片方の手には文庫本が収まっている。日課で読んでいる、女性向けの官能小説だ。

「理人くんは、ほかの二人と雰囲気が違うね。なんでだろう」

ほかの二人とはおそらくボッチとハカセのことだろう、と理人はすぐにひらめいた。

この女の人は何か知っている。ていうか、すべてを知っている気がする。

「僕の友達、健太郎と博士のことだけど、図書館に来た次の日に熱が出ちゃって病気なんだ。お姉さんは何か知ってる?」

正義のヒーローになりたがる理人の気持ちが、遥香にもよくわかった。わかった上で、答えをはぐらかすような微笑みで少年を見つめ返す。

理人は直球勝負で質問をぶつけてみた。

「お姉さんは、幽霊なの?」

我ながら寝ぼけたセリフだなと思いつつ、それ以外に言葉が浮かばない。

「ふふっ……。だったらどうする?」

とても好感の持てる笑顔が返ってきたので、理人は完全にペースを乱されてしまい、赤面した。

「健太郎くんと博士くんがしてくれたみたいに、きみも私とエッチなことしてみる?」

「……?」

「大丈夫。ただのお医者さんごっこだから」

そう言って遥香はうなじあたりを探ってシュシュをほどき、長い髪を左右に振り払った。

彼女のペースに流されちゃいけないとわかっているのに、魂を吸い取られる感覚というのか、いつまでも子どものままではいられない自分がいることを悟る理人。そして思いついたことがある。

「あの……、お姉さんのこと、写真に撮ってみてもいい?」

「もしかして、幽霊なら写真に写らないって言いたいんでしょ?」

「うん。いいよね?」

「それはいいけど、携帯電話もないのにどうやって撮るの?デジカメ?」

「知らないの?いまどきみんなこれで撮ってるんだよ」

と理人がリュックから取り出したのは、巷で流行している携帯型ゲーム機だった。どうやらこれにカメラ機能が付いているらしい。

ジュニア市場ももはや盗撮天国になりつつあるなと、遥香は背中にゾッとする悪寒を感じた。と同時に、それが興奮材料にさえなってしまう。冷たくて熱くて、どうしようもなく身体が疼く。

「撮るよ?」

「オッケー」

理人がゲーム機を操作した瞬間、シャッター音らしきメロディーが遥香の耳の奥で鳴った。

8: 投稿者:いちむらさおり 投稿日:2012/10/12 00:29:24

「どう?私の姿、ちゃんと写ってる?」

「悔しいけど、ちゃんと写ってる」

「じゃあ、疑惑は晴れたわけだね」

彼女に肩を抱かれ、理人は口を尖らせてゲーム機を畳んだ。背面からの熱が指につたわってくる。

「きみのお願いは聞いてあげたんだから、今度は私の番ね」

そう言って遥香は今度こそ着衣を一枚脱いで、シャツ越しのほっそりした身体の線を嫌みなく披露した。出るところは出て、くびれるところはしっかり締まっている。

「幽霊じゃ……ない」

当てが外れて無気力になりかけた理人だったが、彼女が放つ花の匂いに誘われて、今そこにある未知の領域に鼻を近づけていった。そうして顔面が柔らかい場所に着地すると、まずは深呼吸した。

すう……、はあ……。

果物の甘い香りとも言えない大人の匂いが胸いっぱいにひろがる。

「お姉さんは何をされても平気だから、好きなように甘えていいよ」

そんなことを囁かれて、しだいに異性に目覚めていく理人。遥香に誘導されている自覚もないまま、気がつけば彼女は着衣を乱してブラジャーとショーツを晒し、理人の指がその敏感な辺り一面をいじくりまわしていた。柔らかいのを通り越して、もはや彼女自身が溶けてしまっているような感触さえある。

「あん……。上はもっとつよく……、下はもっとやさしく……。んくん……」

『病弱な転校生』を思わせる謎めいた翳りのある人だ──と理人は未熟ながらに思っていた。なぜなら理人は、子どものフリをした大人だったからだ。遥香もそれを見抜いている。

「女の子の扱い方を……、きみはどこで覚えたの?」

そんな彼女の問いかけに、理人は愛撫で返答する。そこに何かの文字を書いていくみたいに、下着の上に指で線をひいて、とめて、はねて、はらう。

その度に意識をさらわれる遥香の眼は、遠くを見ているようで、けれどもじつは理人の指の行き先を追っていた。胸の先端、膣の入り口、クリトリス、それらをいたずらする少年の指使い。

「もう……いい……いく……くふ、いっちゃ……」

遥香がエクスタシーに達しようとした瞬間、理人の指が止まった。

「どうして泣いてるの?」

と理人。

彼女は涙ぐんでいた。快感がそうさせていることに気づいたとき、頭の中が熱くなった。自分の行動に責任を持とうなどと考える理性もなく、遥香は下着を脱ぎ捨て、乳房と女性器を露出した。

少し大きめのニキビみたいな可愛らしい乳首が二つ。女性の身体の一部とは思えないほど、ぐにゃぐにゃと貝割れした皮膚と、皮が剥けた小豆。

「こっちも泣いてるね」

と理人が見つけたのは涙じゃなくて、豊かに溢れ出す愛液だった。さらによく見ると、遥香の体内から一本の白い糸がひょろっと顔をのぞかせている。

「ねえ、これなあに?」

「引っ張ってみたら……わかるよ……」

わけがわからないまま理人はその糸を摘んで、ゆっくりゆっくり引き抜いていく。見るものすべてが珍しい年頃だから、彼女の中から出てくる物が赤くなくても、それはそれで納得できてしまう。

穴の両側を広げながら、白い塊がスルリ……スルリと這い出てきて、ぽとんと床に落ちた。

「うわ。出たよ」

「なにが……出たのかな?」

「これって、麦茶のティーバッグみたいなやつ?」

「タンポンっていうの。女の子が使う生理用品だよ」

「ふうん……」

理人は生返事をして、それを振り子のように揺らしてみせる。

遥香は生理日ではなかったから、タンポンが吸収しているのは彼女の興奮状態を示す体液であって、経血ではない。水分で重くなったタンポンの下から液が垂れて、おもしろいようにそれが糸を引いて飛び散る。

その様子を見ているだけで、自分の性欲も左右に揺さぶられているようで、遥香は見境なく異物が欲しくなった。

「理人くん……、おねがい……、入れて……」

言い終えずに彼女は慣れた手つきでオナニーをはじめた。

理人がその様子を撮影する。メモリーカードがいっぱいになるまで、何度も何度も遥香を撮りつづけた。

「あん……撮っちゃだめ……、はあうん……やめて……」

口では拒否しているくせに、かならずどれかの指が膣をこじ開けて、愛液の太い糸と細い糸がネバネバと絡み合っている。

きっとボッチとハカセもこれとおなじ体験をしたから、翌日に変な熱を出して寝込んでしまったのだろう。免疫があるかないかの違いかもしれないな──と理人は思った。

「私のバッグを……開けてみて?」

遥香の声は震えていたが、理人にはじゅうぶんつたわった。彼女の傍らに置いてある女性物のバッグを開けてみると、分厚い手帳と文房具、さまざまな化粧道具に化粧品、その他用途不明なものがいろいろと入っていた。

「なんでもいいから、ここにちょうだい」

遥香は器用な指を生かして陰唇を左右にめくり、プライベートルームに招き入れるように両脚をM字に開いた。

数分後──。

遥香は身悶えていた。アニマル型のクリップで乳首を挟み、肝心の膣には大小さまざまな異物が束になって入っている。

ペン、スティックのり、携帯用スプレー、マスカラ、それにヘアブラシ。異物同士がカチャクチュとひしめき合って、彼女の子宮を突いている。

「あぐ……うぐん……。ああんいく……いく……いくいく……」

足の指で床を引っかいたり、乳房を揺らすほど呼吸を荒げたりして、遥香はあっという間に絶頂した。

そうして書棚に背中をあずけて痙攣を沈めていると、理人がまた異物たちを膣に立ててくる。

「はぐうっ!」

天使のような顔をして、悪魔のようないたずらをつづける少年。

遥香はまた逝った。失禁した実感もある。苦悶と快楽が入り混じった表情をしているに違いない──と我が身を心配した。

「僕に遊ばれて、楽しい?」

彼女は激しい吐息の中で、なんとか肯定の仕草をした。意識も危ない。もうだめかもしれない。けれども身体は逝きつづけている。

窓の外から洩れてくる蝉の鳴き声は、七日間ある命のうちの何日目の鳴き声なのだろうか。そんなことを考えながら、遥香はふたたび果てていった。

9: 投稿者:いちむらさおり 投稿日:2012/10/15 11:57:53

夢から覚めたような感覚を引きずったまま、理人は図書館のあちこちをウロウロしていた。そうして萌恵を見つけたとき、彼女は視聴覚ルームの端末の前で考え事をしていた。

「モエ」

「あ、マサトくん」

「何かわかった?」

「うんとね、二年前の七月二十日の朝刊記事にね、こんなのが載ってるんだけど」

「どれどれ」

と理人は萌恵の横から割り込んで画面を見てみる。二人の腕が触れているので、萌恵は恥ずかしそうに横目を送る。

しかし、理人のその表情は驚きに満ちていて、いまにも何かを叫びそうな雰囲気だった。顔が少し青い。

「この記事、どう思う?」

萌恵は尋ねてみたけれど、理人からの返事はない。

「どうしたの?マサトくん、なんか変だよ?」

もう一度だけ訊くと、理人はようやく口を開いてくれた。

「いま、何時?」

萌恵は腕時計を見て、

「十時をちょっと過ぎたところだよ」

とつたえた。それを聞いて理人はますます気持ちが悪くなった。萌恵に別行動にしようと言ったときから、まだ二十分も経っていなかったからだ。

遥香との出来事はおそらく、一時間以上にもおよぶハードなものだったはずで、それを考えると計算が合わない。

「ごめん、今日は帰る」

そのセリフだけを残して、理人は視聴覚ルームを出て行ってしまった。

寂しい空気に包まれたまま立ち尽くす萌恵。そしてひらめいた。

当時、二十五歳の今井遥香という女性が発見された『第四書庫』の場所に行ってみようと、職員の一人に尋ねることにした。

「場所は教えてあげるけど、中には入れないからね」

そう言った職員の表情はどこか浮かない感じがしていて、妙に印象に残った。

萌恵が書庫のドアの前までたどり着いたとき、空気に花の匂いが差し込む感じがあった。

この匂いは、もしかして──。

そんなふうに誰かの存在を察した瞬間、目の前のドアが勝手に開いて、中から綺麗な女性が出てきた。思った通り、今井遥香だった。

「こんにちは、比留川萌恵ちゃん」

いきなり自分の名前を言い当てられて、思わず胸を押さえる萌恵。ちょっぴり驚いたけど、心臓はちゃんと動いている。

「新聞、見たんでしょ?」

と遥香。たぶん二年前の新聞のことを言っているのだろう。

「うん、見た。だけど、お姉さんがここにいるってことは、病気が治って退院できたってことだよね?」

「もう昔の話よ」

『イエス』とも『ノー』ともとれない曖昧な返答で、歯切れが悪い。

どうぞ、とドアを半開する遥香のそばを通って、萌恵は書庫の中へ入った。この人には聞きたいことがたくさんある──。

部屋の中は古い洋館の書斎みたいな落ち着きがあって、メルヘンの世界に憧れる年頃の萌恵は、無邪気に

「うわあ」

と感嘆する。

「素敵な部屋でしょ。女の子なら誰でも好きだと思う」

遥香は少女のような笑顔でそう言った。

「本がいっぱい」

「どれでも自由に読んでいいからね。だけどあなたたち、図書館に来たのは勉強のため?それとも、もっと別の理由?」

「それはその……。最初はみんなで新聞を読もうってことになって。そうしたらボッチくんとかハカセくんが病気になっちゃって。何か変だよねってマサトくんと二人で話してたんです。それで──」

「学校で噂になってる『幽霊説』が浮上してきたわけね?」

言おうとしたことを遥香に言われて、萌恵は軽く頷くだけにした。

「それ、半分当たってる」

「え?」

血の気が引いていく音が聞こえそうなくらい、萌恵はその場で凍りついた。涼しいのを通り越して、肝試し的な恐怖さえ感じる。半分幽霊で、半分人間とでも言いたいのだろうか。

「あの子たちみんな、普通じゃ体験できないことが経験できたって、すごく喜んでた」

と遥香はしゃべり出した。男子三人の顔が萌恵の脳裏に浮かぶ。

「まだ小学生だとか、もう小学生だとか、生きてくために学ぶこと自体に年齢や性別は関係ないの。何かにつけて親が物事の良し悪しを決めつけて、こそこそ隠したり無闇に禁止してしまうから、子どもはいつまでたっても大人になれない。身体は成長していくのに、心だけが未熟なまま置いてけぼりにされている。……ちょっと話が難しいかな?」

遥香が萌恵の目線に合わせて屈むと、少女は無言で首を横に振る。

「萌恵ちゃんは女の子だけど、どんなことだって男の子には負けたくないでしょ?勉強も、恋愛も、それから大人の世界も」

大人になんかなりたくない──なんて感情的なセリフを言ってやりたいのに、結局は何一つまともな言葉が出てこない。目の前にいる人物が幽霊と人間のハーフなら、自分は大人と子どものハーフかもしれない、萌恵はそう思った。

「健太郎くんと、博士くんと、理人くん。あなたが好きなのは、理人くんだよね?」

「ちがう」

と萌恵は頬を赤らめる。自分の気持ちは誰にも知られたくない。たとえ相手が幽霊だとしても。

「彼がここで私とどんなことをしていたのか、何を見たのか、あなたにも教えてあげる」

あくまでもお姉さん目線を変えずに、遥香は萌恵のすぐそばで、自らの胸を服の上から撫でまわしはじめる。

金縛りみたいに、萌恵はそこから動けない。ただじっと遥香の行為を見ているしかなかった。

「ここをこうすると、とっても気持ちがいいんだよ」

着衣をシワにしながらバストを揉む遥香の片手が、そろそろと萌恵の胸部に伸びていく。そこはまだ発育途中の薄い膨らみしかなくて、ロリータ趣味でもなければ見過ごしてしまうだろう。

大人の大きな手のひらが、少女の小さな木の実に触れる。その一瞬、萌恵は肩で息をした。明らかに胸のあたりが熱くなっていく。

早熟な心と未熟な身体のバランスが保てなくなって、全身がぼうっと空中に浮かんでいるみたいだった。

「好きな男の人に愛されるためのレッスンだから」

萌恵の胸をやさしく撫でながら、遥香は自分のスカートの中に手を入れて、そのまま下着を脱ぎ捨てた。

そして隠しておいた男性器型の玩具を手に取り、さっきまでショーツを被っていたその部分へ、一直線に入れていく。

10: 投稿者:いちむらさおり 投稿日:2012/10/15 12:12:11

ちゅぷ……ぐちゅん……。

「んんふっ……んん……」

怖いくらいの快楽に突かれて、軽蔑の眼差しでバイブレーターを見つめる遥香。

それ以上入ってこないで。精子も出ないくせに、いたずらに私を気持ち良くさせないでよ。そこばかり責められたら私、もう、だめ、やだやだ逝く、バイブで逝く。最低、だけど気持ちいい。

脳内に分泌した妄想が、しだいに遥香自身を飲み込んでいく。それが次に伝染するのは、ほかの誰でもない萌恵だった。

健康的な脚にもほんのり色気が差して、デニムのミニスカートに巻かれた太股がせわしくよじれている。

膣にバイブレーターを挟んだまま、遥香は少女のスカートを捲った。そこに黒いスパッツが覗く。

一応、女としての身だしなみは意識できているようでも、股間の丸みはすっかり一人前のそれになっていた。

「きっと素敵な気分になるから、安心して」

遥香はそう言って萌恵の蕾に指を這わせた。

「……!」

初めて迎える他人の指に、初めてとは思えない温もりをおぼえる萌恵。どちらかと言えば気持ち悪いはずなのに、繰り返しなぞられているうちに、そこがグズグズと湿ってくるのがわかる。

「やめて……」

「ほんとうに……やめていいの?」

「いやだ……大人……いや……」

「それならいいわ。理人くんはもう私と済ませてあるのに。萌恵ちゃんはそれでいいんだよね?」

「いやだ……それもだめ……」

こんな気持ちにさせられたのは、萌恵にとって初めての経験だった。好きな人に好きだと言えないもどかしさを見透かされ、同時に胸や下腹部をまさぐられているのだから、こんなに恥ずかしいことはない。

「大人になったら、好きな人とたくさんセックスできるし、好きじゃない人とやらなきゃいけないこともあるかもしれない。けど……、それが大人の常識なんだもん。いつかはあなたも大人になっちゃうんだから、これは誰にも止められないことなの」

それだけ言って、遥香は快感で歪んだ眉間にあきらめを浮かべて、膣の最深部にまで玩具をしゃくり上げた。

「は……は……はぐう……いい……いく……い……いきうう……」

全身はハニーローストみたいに甘く焦がされ、肌という肌が汁っぽい。

遥香の吐息に大きなハートマークが付くと、萌恵の吐息にも小さなハートマークがあらわれた。

「ああん……」

「ううん……」

「だめもう逝く……」

「私の……エッチ……」

そうして遥香の意識が果てたあと、心地良い残尿感をおぼえた萌恵もとうとう、気を失った。

*

自分の名前を呼ぶ声がして、萌恵は目を覚ました。

「比留川さん、起きて。……萌恵さん、だいじょうぶ?」

誰かに身体を揺さぶられて、うっすらと眼を開けていくと、そこには輪郭のぼやけた女性の顔があった。

「よかったあ……」

と安堵のため息が聞こえて、徐々に焦点が合ったとき、彼女がクラス担任の大橋美希であることに気がついた。

「先生……」

「こんなところで昼寝してちゃだめじゃない」

「ああ……そうだ私。いつの間に眠ってたんだろう」

きょろきょろと周りを見渡してみて、萌恵はある異変に気づく。

「あの人……いない」

「あの人って?」

「ゆうれ……じゃなくて、図書館のお姉さん。今井遥香っていう女の人」

その名前を聞いて、美希の表情がわずかに真顔になった。そして萌恵はつづける。

「大橋先生はどうしてこんなところにいるの?」

「学校の図書館に持っていく本を選ばせてもらったりとか、まあ、いろいろとね。それに──」

と美希は遠い目をして、

「友達に会いにきたの」

と肩を落とした。しかし表情は明るい。

「その友達の名前っていうのがね……、今井遥香」

萌恵は、なるほど納得した。彼女は幽霊じゃなくて、現実に存在する人だったということになる。

「でもね、二年前にその子に不幸があってね。……遥香、……今はもういないんだ」

「え?うそ!」

「大学時代の友達の中でいちばん仲が良かったから、とっても悲しくて、いっぱい泣いちゃった」

「でも私、さっきまでその人と……」

「比留川さんには見えたんだね。彼女の姿が」

「私だけじゃない。たぶん健太郎くんと、博士くんと、理人くんも見てるはずだよ」

「先生も小さい頃は、お化けとか妖精とか、そういうのが見えていたんだと思う。だけどだんだん大人になるにつれて、人の顔色をうかがったり、まわりの空気を読んだりしなくちゃいけなくなって、見えてたものが見えなくなってった。逆に大人になって初めて見えてくるものもたくさんあって、それはまあ、比留川さんが大人になったときにわかるから。ね?」

やさしい口調と、いたわる眼差しを忘れないように、教師は生徒にそう話した。

わかるような気もするし、やっぱりまだわからない部分が多い気がして、自分が大人になるのはもっと先の話だろうなと萌恵は思った。

いけない、と美希は思い出したように小声で呟くと、本の列からはみ出している一冊の文庫本を気にとめて、その背中を指でかるく押してやった。押し花のしおりが挟んである、特別な思い入れのある小説だ。

その花の匂いは今なお枯れることなく、あの頃のままのフレッシュな思い出を、いつまでも忘れないでいて欲しいと告げているようだった。

*

理人がその話を萌恵から聞かされたのは、最後に図書館へ寄った日から二日後の朝のことだった。先の二人とおなじく、理人も原因不明の熱を出して寝込んだのだが、翌日にはすっかり元気になったと言う。

そしてようやく四人が顔を揃えて、それぞれが体験した出来事を話すために、近所の公園に集った。

「あれは幽霊じゃない」

と言ったり、

「あんな綺麗な幽霊はいない」

と赤面したり、

「きっと先生の冗談だよ」

などと異議ばかりが飛び交う。

「あ、そういえば」

理人が突然立ち上がると、すぐそばの木から何匹かの蝉がおしっこをしながら飛び立った。

「俺、幽霊の写真、撮った」

「ほんとう?」

「いつの間に」

「見せて、見せて?」

みんなからの好奇の声にあおられる中、理人は携帯型ゲーム機の画面を膝の上で開いた。

電源を入れると、静止画データのアイコンをタッチする。あの日に撮影した画像が確かに保存されていた。

その中の一枚を画面いっぱいに拡大した途端、そこにいる全員の息を飲む音がした。

「なんだよこれ……」

「マサトくんのエッチ……」

「幽霊よりヤバいよ……」

そして最後に理人が、

「この画像……、絶対おかしいよ……」

と険しく言った。あの図書館の第四書庫で遭遇した人物は今井遥香と名乗っていたはずなのに、そこに写っている女性は果たして……、クラス担任の……大橋美希だった。

真夏の太陽に負けないくらいの衝撃が、四人の眼の奥にまでビシバシと迫ってくる。

そのとき、

「何かおもしろいものでも撮れたの?」

と思わぬところから声をかけられて、みんなが一斉にそちらを向く。もちろん知っている顔だった。

その人物は、健太郎、博士、理人、萌恵の順に目を配り、透き通るような笑顔でこう言った。

「あの図書館できみたちが体験したことは、ほかの誰にも言っちゃだめだよ。もしも、この中の一人でも約束を破ったら、そのときは……、ひょっとしたら……」

*

その夏、比留川萌恵は初潮を迎えた。

*

おわり

引用元サイト:

ナンネット|官能小説の館

引用元掲示板:

ロリータ 官能小説 > もうひとつの夏休み